Polemik krisis hunian murah di perkotaan menjadi masalah global yang semakin genting. Di Indonesia, kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat meningkat dari angka 11 juta menjadi 12,7 juta dalam rentang tahun 2022-2023 (Puspita, 2024). Peningkatan ini mencerminkan krisis yang lebih dalam, di mana lebih dari 93% penduduk termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah yang tidak mampu memiliki hunian (Brilian, 2024). Ketidakmampuan daya beli ini semakin parah mengingat rata-rata harga rumah kini mencapai 23 kali lipat dari pendapatan tahunan (Puspita, 2024), memperbutuk kondisi bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Di negara maju seperti Jerman, situasi serupa juga terlihat. Investigasi pada sekitar tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk kota di Jerman adalah penyewa, bukan pemilik hunian (Henley, 2024; Kinkartz, 2023). Pasokan unit hunian tidak sebanding dengan permintaan, ditambah dengan biaya konstruksi yang terus meningkat, menyebabkan lonjakan harga sewa yang sangat signifikan (Kingston, 2024; Pieper, 2024). Hal ini menandakan bahwa, dengan kondisi yang ada, baik memiliki maupun menyewa tempat tinggal semakin sulit dijangkau.

Paradoks Pembangunan Hunian di Perkotaan

Kondisi tersebut diperparah oleh paradoks dalam penyediaan tempat tinggal, terutama hunian hunian terjangkau. Paradoks itu muncul manakala nilai pasar hunian meningkat ketika permintaan melampaui penawaran, sementara pembangunan unit hunian baru malah mendorong kenaikan nilai pasar karena dibangun di atas lahan perkotaan yang terbatas. Oleh karena itu, solusi untuk krisis hunian yang semakin minim dan mahal seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan unit secara fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan sasaran pembangunan secara cermat dan membatasi akumulasi kepemilikan hunian oleh segelintir orang.

Akan tetapi, proses mewujudkan solusi tersebut seringkali menemui hambatan. Idealnya, tempat tinggal seharusnya dipandang sebagai kebutuhan dasar, di mana setiap penduduk perkotaan tinggal di sebuah hunian. Sayangnya, hunian menjadi komoditas yang diperjualbelikan, membuat pembangun, baik swasta maupun pemerintah, lebih mementingkan keuntungan komersial daripada memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Fokus yang berlebihan pada keuntungan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan hunian terjangkau di kota-kota besar.

Diterpa oleh hambatan tersebut, diulas contoh Kota Freiburg, di mana krisis hunian murah mendorong penduduk untuk mencari alternatif yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah apalagi swasta. Solusi alternatif tersebut berfokus pada hunian swadaya yang dimiliki dan dikelola bersama oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Solusi Alternatif

Krisis hunian terjangkau di Kota Freiburg dapat dipahami melalui komersialisasi kota. Sejak dijenamakan sebagai kota wisata pada tahun 1880-an, pembangunan dan restorasi Kota Freiburg berlangsung masif (Chickering, 2007). Akibatnya, pada tahun-tahun berikutnya, banyak pemukiman murah untuk kelas pekerja digusur (Sheck, 2022; Prosinger, 1981), seiring dengan peningkatan kedatangan para wisatawan, pensiunan kaya, dan pelajar (Baden-Württemberg, 2024; Campion, 2010; Ehrler, 1912) yang mendorong gentrifikasi (proses perpindahan penduduk kelas menengah ke kawasan perkotaan) dan naiknya harga hunian. Proses pembangunan kota yang semakin komersial itu lantas mencerminkan privatisasi dan investasi, di mana kontrol keuntungan hanya dimiliki dan dimanfaatkan oleh para pemilik modal (Farley, 2023; Harvey, 2012), sehingga menjadikan tempat tinggal sebagai komoditas yang jauh lebih penting soal keuntungan bisnisnya daripada soal memenuhi kebutuhan dasar manusianya.

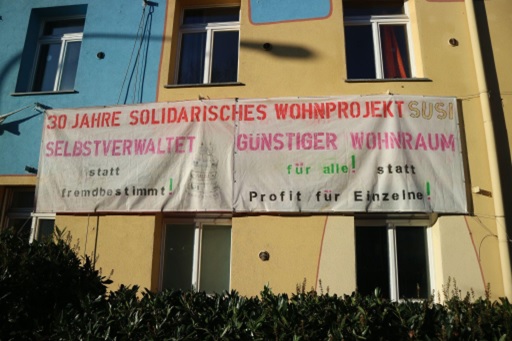

SUSI di Freiburg. Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 2024

Di tengah komersialisasi Kota Freiburg, muncul berbagai kelompok yang mulai mengokupasi gedung kosong secara ilegal (squatter) antara tahun 1970-an hingga 1990-an. Pada sekitar tahun 1992-1993, pemerintah kota berencana menggusur bekas barak militer kosong di daerah Vauban untuk membangun pemukiman baru (Freiburg, 2014; Ungern-Sternberg, 2018; Schuetze, 2018). Namun, para squatter yang menghuni bekas barak-barak itu menolak karena proses penggusuran menghamburkan banyak biaya dibandingkan hanya sebatas merenovasi (Thill, 1999). Pada tahun 1993, mereka membentuk inisiatif bernama Selbstorganisierte Unabhängige Siedlungsinitiative (SUSI) yang secara legal mengupayakan kepemilikan empat barak bekas militer sebagai tempat tinggal murah (Freiburg, 2014; Thill, 1999).

Melalui SUSI, pada dasarnya tidak ada individu yang memiliki tempat tinggal itu secara pribadi. Semua kepemilikan berada di tangan kolektif dan pengelolaan dilakukan melalui musyawarah (plenum) mingguan yang menjadi keputusan tertinggi. Lalu untuk mencegah privatisasi, mereka bergabung dalam Mietshäuser Syndikat, sebuah perusahaan investasi kooperatif dan non-komersial yang mengakuisisi tempat tinggal menjadi kepemilikan kolektif. Dalam rangka menjaga eksistensinya, mereka juga menggalang dana melalui pesta, membuka kafe, dan mengadakan lokakarya untuk kebutuhan finansial.

Kesimpulan

Pembangunan hunian di perkotaan harus memprioritaskan hunian sebagai kebutuhan dasar, bukan sebagai komoditas komersial, agar kepemilikan tidak terakumulasi pada segelintir orang. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang membatasi kepemilikan atau mekanisme kepemilikan kolektif oleh masyarakat. Contoh dari Freiburg menunjukkan bahwa pemanfaatan gedung kosong juga dapat menjadi solusi efektif dalam pengadaan hunian, daripada hanya mengandalkan pembangunan unit baru. Dengan begitu, paradoks pembangunan hunian di perkotaan dapat diantisipasi. (MHH)